Les images animées font aujourd’hui partie intégrante de nos vies. Chacun de nous porte dans sa poche un cinéma miniature, avec accès à des millions, voire des milliards (souvent inutiles) de vidéos, et probablement des trillions de photos. Les plateformes de streaming, d’un simple clic ou effleurement d’écran, nous offrent un catalogue allant du « Voyage dans la Lune » aux pires navets de Marvel, etc. Nous sommes habitués à ce que tout soit accessible, instantanément disponible.

Il y a à peine 100 ans, filmer, regarder, photographier était une aventure en soi, et cette bande dessinée parle justement de cela : de créativité, d’extravagance et de révolution technologique. La persévérance, l’entêtement et l’intelligence aiguisée d’un seul homme ont donné vie à un monde entier. Un monde d’illusions, mais quelles illusions !

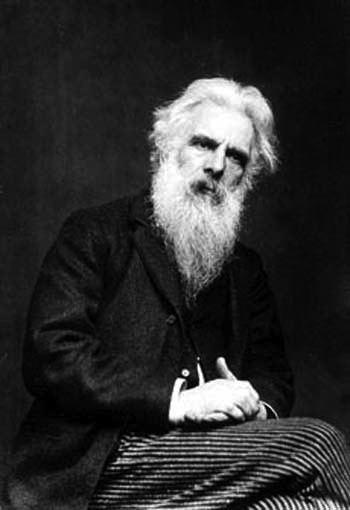

Eadweard Muybridge (1830–1904) était un photographe anglais et un pionnier de la projection d’images animées. Il est surtout connu pour son travail révolutionnaire dans la capture du mouvement à travers la photographie, notamment sa série d’images d’un cheval au galop, qui a prouvé que les quatre sabots quittent simultanément le sol. Muybridge a inventé le zoopraxiscope, un dispositif de projection d’images animées, et son travail a jeté les bases de la cinématographie moderne. Sa vie a été marquée par l’innovation, l’aventure et la controverse, y compris un procès médiatisé pour le meurtre de l’amant de sa femme.

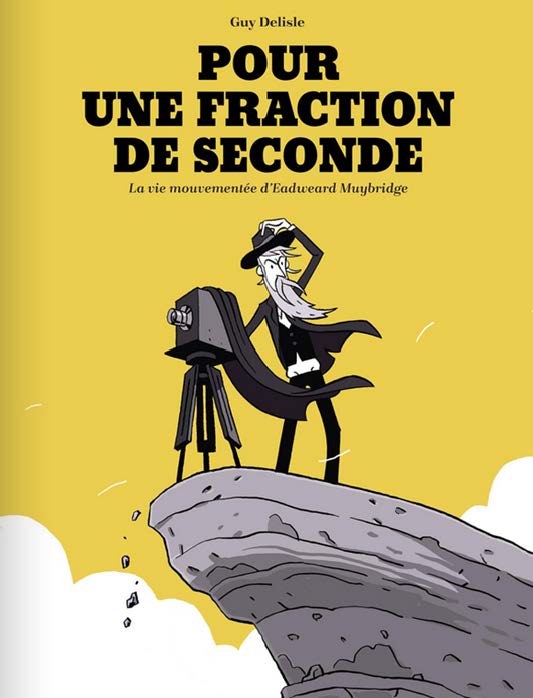

Guy Delisle, dans sa dernière bande dessinée, « Pour une fraction de seconde », nous plonge dans le monde naissant de la « modernité ». Delisle est un dessinateur qui aime l’observation discrète et silencieuse de ses héros et de leurs histoires. Son style est curieux et apaisé. Dans ses œuvres les plus célèbres (Pyongyang, Chroniques de Jérusalem, Shenzhen), il a opté pour un mélange de biographie et de récit de voyage en bande dessinée. Dans son dernier ouvrage, il nous propose un « biopic » en forme de la BD sur la vie de Muybridge. Son style y est reconnaissable : curiosité, équilibre et une connaissance détaille de la vie de son héros donnent fluidité et dynamisme à l’écriture et au dessin. La bande dessinée se lit facilement, la vie de Muybridge étant pleine de surprises et de rebondissements, ce qui rend la lecture agréable et divertissante, comme une image animée. Delisle, qui a commencé sa carrière dans l’animation, joue habilement avec les codes de la bande dessinée et parvient, de manière méthodique, à recréer la « résurrection de la photographie » grâce à la technique de Muybridge, la chronophotographie (et oui GIF est très ancien). Puisque la vie d’Eadweard ressemble à un film d’aventure, chacun y trouvera son compte, que ce soit les amateurs de BD, de photographie, d’animation, ou encore les amoureux de récits romanesques et littéraires.

« La vie est un miracle », affirme le grand réalisateur Emir Kusturica, et la vie d’Eadweard Muybridge en est la preuve. Chaque « cadre » de sa vie est extrêmement innovant, sa personnalité est pleine de contradictions et de particularités, et son existence ressemble à un film digne de Wilder, Coppola ou Sergio Leone.

Le lien entre bande dessinée, animation et cinéma est plus que jamais évident. Ces trois arts visuels partagent une quête commune : capturer le mouvement, raconter des histoires et créer des mondes. Muybridge, avec ses photographies en séquence, a ouvert la voie au cinéma en décomposant le temps et en révélant l’invisible à l’œil nu. Delisle, quant à lui, avec son style narratif et graphique, nous rappelle que la bande dessinée est une forme d’animation figée. Chaque case est un instant suspendu, une image prête à s’animer dans l’esprit du lecteur, comme une scène qui attend son souffle pour prendre vie.

Le cinéma, enfin, est l’aboutissement de cette magie : des images qui bougent, des récits qui se déploient dans le temps. Ensemble, ces trois disciplines nous rappellent que l’art, sous toutes ses formes, est une célébration du mouvement. Et tout cela, cette alchimie entre le réel et l’imaginaire, se joue dans une « Fraction de seconde ».

Editions Délcourt

24 €

208 pages

Disponible à la librairie

Chien Sur La Lune