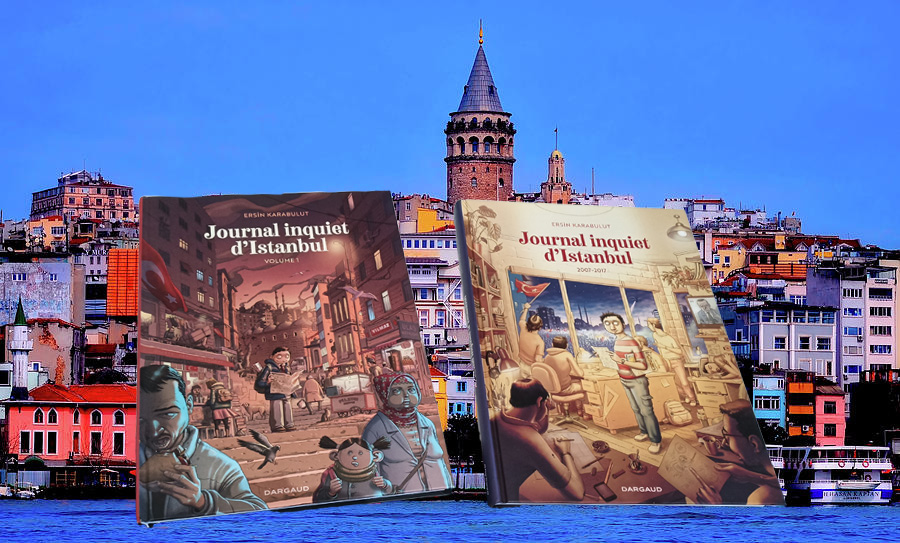

L’Âme d’une Nation à travers les Yeux d’un Artiste Rebelle involontaire

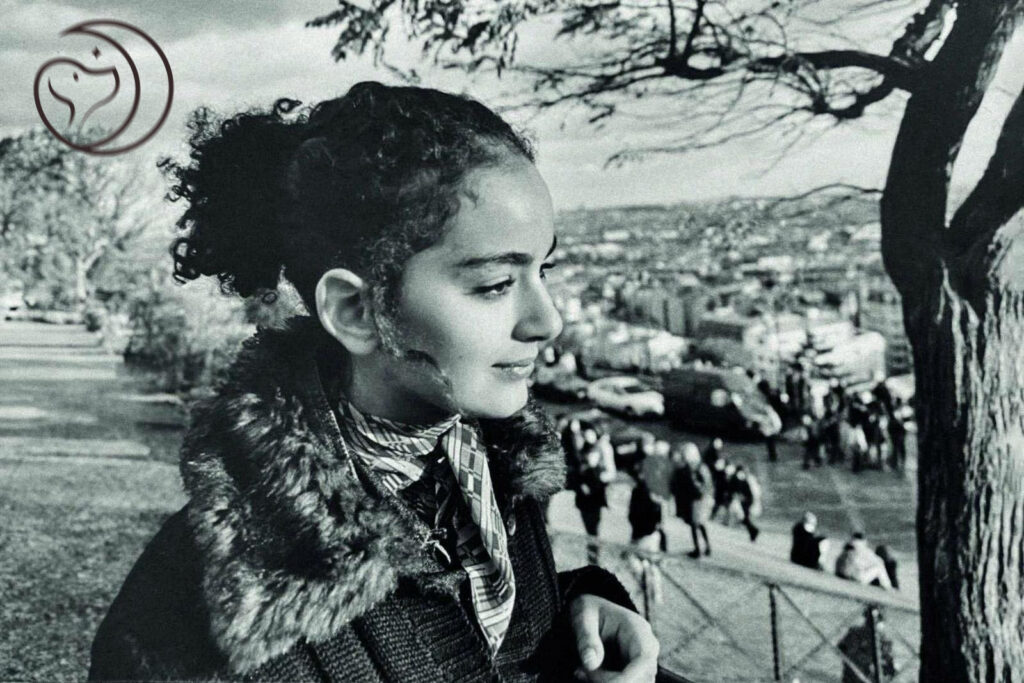

Quelle bande dessinée, mes amis de la librairie « Chien Sur La Lune ! Il y a longtemps que je n’avais pas lu une œuvre aussi captivante. Riyad Sattouf et Marjane Satrapi peuvent faire leurs valises et abandonner l’idée de la bande dessinée biographique. « Ersin is in the house » », et tout va basculer. Cet auteur, en deux tomes (et nous attendons impatiemment le troisième), nous plonge dans la Turquie des années 80, 90 et 2000, jusqu’en 2017. Avec lui, nous grandissons, nous mûrissons, et suivons le parcours d’un artiste adulte sur les rives du Bosphore. Le Bosphore, où les vagues de la géopolitique agitent les plaques tectoniques de ce pays immense, crucial et magnifique, qui oscille entre deux continents, deux visions du monde . Nous faisons la connaissance d’Ersin, non pas comme un héros, un combattant, un Turc intrépide, mais comme un jeune homme effrayé qui, avec une sincérité désarmante, participe à l’écriture de l’histoire de son pays.

Tout commence avec Tintin, Astérix et Superman, quand Ersin, passionné de bandes dessinées depuis son plus jeune âge, découvre le pouvoir de l’art à travers ces œuvres intemporelles. Ersin dessine merveilleusement bien, et c’est bien plus qu’un simple passe-temps pour lui. Jusqu’au jour où il décide de devenir ingénieur. Cette décision d’abandonner l’art pour se consacrer à des études « sérieuses » fera de lui un artiste. Étant un élève médiocre, l’école d’ingénieurs ne lui réussit pas, et pendant que le pays change de jour en jour – coups d’État, terrorisme, bouleversements politiques – Karaboult puise dans tout cela une force et une créativité gigantesques. Courageusement, il se met à dessiner et à vendre ses courtes bandes dessinées à des journaux satiriques qui, à cette époque, poussent comme des champignons après la pluie. Très vite, il devient dessinateur et en vit. Les changements politiques en Turquie coïncident avec la création du journal satirique « L’Insomniaque », avec lequel Ersin deviendra un dessinateur culte de la Turquie moderne. Mais cela l’entraînera aussi dans le tourbillon de l’histoire contemporaine turque, dans une lutte involontaire mais sincère contre l’autoritarisme d’Erdogan. Le diable emporte vite la plaisanterie, car le pays sombre dans l’islamisation et l’instabilité politique durant la deuxième décennie du XXIe siècle. « L’Insomniaque » devient la voix satirique de la jeunesse turque, un point de ralliement pour l’opposition citoyenne face à la montée du conservatisme.

Ce qui est merveilleux dans l’univers d’Ersin, c’est l’absence totale de malveillance et de mensonge. Ersin ne cache pas qu’il a peur, qu’il est terrifié par la situation. Il n’a pas de courage surhumain ni de sens du sacrifice, mais il est un scribe sincère qui, malgré lui, aime se moquer. Il provoque en respirant, et ensuite, il panique. Cela donne un ton incroyable à cette superbe bande dessinée, ainsi qu’une drôlerie particulière. Il est impossible de décrire la qualité et l’originalité des dessins, l’authenticité et la beauté organique qu’Ersin parvient à nous transmettre de cette ville (pour moi) la plus belle du monde : Istanbul. Mais aussi son talent caricatural – tout le monde en prend pour son grade, les progressistes, les conservateurs, les islamistes, et même les artistes ratés et lâches.

Que dire de plus, sinon de vous plonger dans le Bosphore, de vous perdre dans les ruelles de Beyoğlu, ce quartier bohème rempli de belles filles et de beaux garçons (car les Turcs sont généralement un peuple beau), de rencontrer Ersin et sa joyeuse troupe de caricaturistes, de participer aux manifestations contre le « sultan » et de boire des larmes de rage pleins de gaz lacrymogène . La Turquie est une folie, mais aussi une douce mélancolie (« hüzün »). Ayez peur d’une guerre civile, et buvez une bière Effes en compagnie de la jeunesse turque. Cette bande dessinée est pleine de force et de finesse orientale.

La Turquie, sous l’ère Erdogan, est un pays en pleine mutation. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, Recep Tayyip Erdoğan a profondément transformé le pays, oscillant entre modernisation économique et retour à un conservatisme religieux. Son règne, marqué par des succès électoraux répétés, a aussi été ponctué de controverses : répression des médias, arrestations massives après le coup d’État manqué de 2016, et un autoritarisme croissant qui a divisé la société turque. L’opposition, bien que fragmentée, continue de se battre pour préserver les vestiges de la laïcité kémaliste, tandis que la jeunesse turque, à travers des mouvements comme ceux soutenus par « L’Insomniaque », cherche à redéfinir l’identité du pays.

« Journal Inquiet D’Istanbul » est bien plus qu’une bande dessinée : c’est un voyage intime à travers l’âme d’un pays en pleine tourmente, une ode à la résilience et à l’humour face à l’adversité. C’est une œuvre qui mérite d’être découverte pour sa beauté, son audace et sa sincérité. Alors, plongez-vous dans ce récit, laissez-vous emporter par les rues d’Istanbul, et découvrez pourquoi cette bande dessinée est un trésor dessiné à ne pas manquer.

DISPONIBLE A LA LIBRAIRIE CHIEN SUR LA LUNE