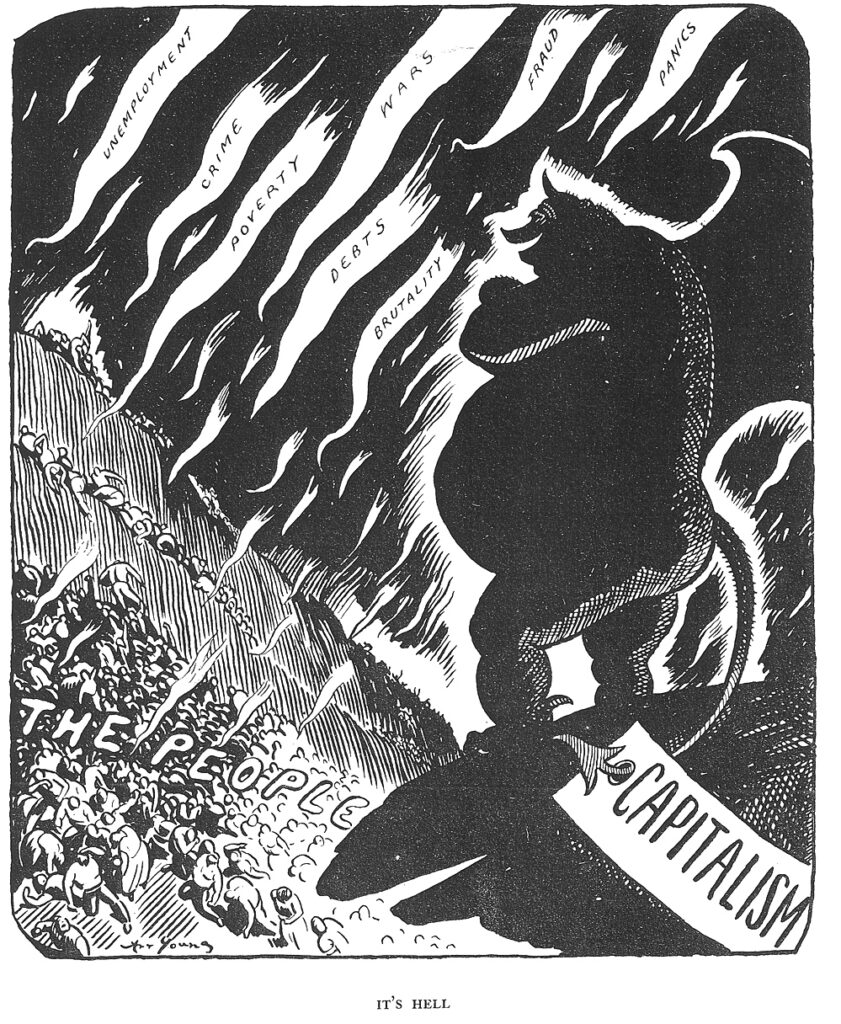

C’est toujours un vrai plaisir de juger et de critiquer des œuvres primées. Avant toute chose, un prix — quel qu’il soit — n’est en rien un gage de beauté, de créativité, d’esprit, d’innovation stylistique, de rythme, etc. Mais, bon, ça, on le savait déjà. Chez nous, en France, ces récompenses sont un peu comme des monuments aux morts de batailles littéraires depuis longtemps enterrées. Souvent grandioses, impressionnants, pleins d’éloges, et pourtant menteurs, hypocrites et d’une unanimité suspecte. Un vieux proverbe serbe dit : « Combien d’argent, autant de musique ». Autrement dit, 99,99 % des prix atterrissent dans les mains d’auteurs issus des grands groupes d’édition — des gens dont la carrière est au zénith, ou l’a depuis longtemps dépassé, mais dont le nom seul génère du profit. Qu’ils pondent un livre de recettes ouzbèkes, un annuaire téléphonique ou un traité profond sur la pilosité dorsale, ça se vend.

Cette année encore, les communicants, attachés de presse, journalistes culturels et critiques littéraires ont brillamment réussi à « ne pas nous surprendre » . Tous les prix sont allés, comme prévu, vers des valeurs sûres, ces « actions culturelles » bien assurées — les grandes maisons et leurs auteurs stars.

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : une vieille Peugeot des années 90, bien entretenue, peut encore filer à 170 km/h et briller au soleil — à condition de changer l’huile régulièrement et de la garder au chaud dans un garage. Emmanuel Carrère, avec son « Kolkhoze », c’est un peu ça — une bonne vieille mécanique qui roule encore sur nos routes. Son roman, sans la moindre surprise, parle de sa famille, de sa mère (célèbre académicienne, pseudo-historienne et écrivaine) et — ô stupeur — de lui-même et de son nombril toujours aussi photogénique. Je plaisante à peine : ce n’est pas « mauvais », loin de là. Emmanuel sait nous hypnotiser avec son style limpide et son contenu toujours riche, mais, comme dit le proverbe, on a déjà vu le film. On le connaît par cœur, et on l’aime bien, ce film. En connaissant le film on le trouve un peu chiant.

« Maison Vide » de Laurent Mauvignier est une œuvre relativement intéressante, qui parle — oh quelle surprise — de famille, de secrets, d’archéologie des vérités refoulées de nos aïeux. C’est intelligent, bien écrit, mais après 12 567 pages (je rigole, c’est à peine 700 pages ), on se retrouve avec un petit « plouf » final. Je répète : si vous aimez les sagas familiales, les non-dits et l’introspection, ces deux livres vous parleront. Et, si vous n’avez jamais lu ces auteurs, vous y trouverez peut-être même une once de fraîcheur.

Apanah, avec son roman sur l’horreur qu’elle a vécue, sur la violence que tant d’hommes portent en eux, nous touche bien plus profondément. Son témoignage est glaçant. Elle ne décrit pas un hypothétique drame urbain du style « ma femme me trompe, mes enfants sont ingrats, et mon burger végan Uber Food est arrivé froid, alors j’ai refusé de payer Souleymane ,car je me soucie pour la planète, j’ai une Tesla et vélo à hydrogène. », mais le vrai mal, celui du féminicide, et de mécanique perverse des assassins .

Adélaïde de Clairmont-Tonnerre , avec son roman de fiction « Je voulais vivre », a réalisé un spin-off littéraire des « Trois Mousquetaires » de Dumas. Elle donne la parole à Milady et réussit le pari périlleux de respecter l’esprit et le style de l’original, tout en y insufflant un message moderne, sans tomber dans le néo-féminisme à deux balles. Bien sûr, ces deux œuvres s’inscrivent dans le « trend » de l’année : féminisme et récits familiaux. Oh quelle coïncidence !

Je suis peut-être un peu dur — ce n’est pas mon intention. Puisqu’il faut reconnaître que la sélection mainstream de cette année est tout à fait honorable. Tous les livres « condamnés » au succès sont de bonnes lectures. Les auteurs maîtrisent parfaitement leur art, le style et le rythme sont impeccables, et on a là des ouvrages qui valent le détour — confortables, avec des thèmes plus ou moins sérieux. N’oublions pas, dans le même esprit, Alice Ferney, Sorj Chalandon, Nancy Huston…

Parmi la montagne de parutions cette année, je dois absolument mentionner « Les Éléments » de John Boyne. Bien que roman mainstream à la sauce anglo-saxonne, au style radicalement addictif — un vrai « page-turner » —, Boyne a réussi l’exploit d’écrire un livre populaire, extrêmement provocant et lisible, sur les sujets les plus lourds : les agressions sexuelles, viol, notamment sur mineurs, et l’horreur absolue de ces actes. En quatre récits saisissants, Boyne rappelle à ses contemporains ce qu’est un « roman » . Pas un témoignage, pas une autofiction, mais une œuvre qui, par la fiction, donne forme au réel — un filtre métaphorique qui nous permet d’introduire une part de beauté et d’irréel dans ce qui ne devrait être qu’ignoble. Non pas pour esthétiser ou glorifier la violence, l’inceste ou la pédophilie, mais pour nous confronter à ces thèmes difficiles avec une profondeur artistique. C’est ça, un roman. Je ne saurais trop recommander « Les Éléments » — même si le sujet vous répugne. J’ai déjà écrit sur « Kairos » de Jenny Eperbeck de coup juste un mot, géant !

Bien sûr, les prescripteurs vous parleront beaucoup moins des « petits » ou des auteurs « prometteurs ». Les médias et leurs institutions culturelles préféreront toujours privilégier les chanteurs, les chanteuses, politiques, acteurs-écrivains, et philosophes à tout faire, capables de disserter sur la dentelle au fuseau comme sur la physique des particules. Alors, où est la place pour des plumes comme Soufiane Khaloua, Clément Camar-Mercier, Victor Jestin — sans parler de tous les autres, tapis dans l’anonymat ? Ces jeunes auteurs sont souvent aussi doués que les mastodontes, mais ils n’ont pas leur place dans le boucan et la surproduction de la « rentrée littéraire ». Dommage, car ce sont eux qui portent en eux l’audace, l’esprit, l’imagination. C’est chez eux qu’on trouve la vraie fraîcheur. Mais bon, peu importe — l’essentiel est de vendre ce qui se vend déjà sans publicité. Remplir l’espace médiatique avec les mêmes têtes qu’il y a deux ou quatre ans. Et rester sagement dans les eaux tranquilles de la routine, médiocre…

Dans notre petite librairie, pas de snobisme. On aime à peu près tous les courants littéraires. Certains plus, certains moins. On n’a pas peur du roman local, qui recèle aussi beauté, singularité et courage — publier en « samizdat », c’est la pure passion des mots, sans gain, et avec un travail de titan. On aime le pulp, la manga, le roman graphique,SF, Polar, grande littérature, et surtout, on adore discuter avec vous. Vous êtes nos premiers prescripteurs — cette compréhension mutuelle et ce partage d’expériences de lecture sont les meilleurs garants de la diversité. Les prix, ça vient et ça passe — seule la livre que vous aimez reste.