Mes petits pieds nus s’enfoncent dans l’asphalte brûlant d’une petite ville à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. La journée est continuellement et terriblement chaude. Avec quelques amis, nous sautillons vers la piscine municipale. Le soleil de juillet, puissant et gigantesque, est là pour nous rappeler que nous sommes des « Chasseurs d’été », rendant chaque instant de cet été essentiel et irremplaçable. Aussi ordinaire, banale et quotidienne que soit la vie dans cette bourgade endormie, cachée à l’ombre des jardins, des appartements aux stores baissés, des terrasses de cafés, pour nous, elle est unique, excitante et magnifique. Nous avons chassé l’été comme tant de générations avant nous, et après nous. La douce sensation d’insouciance et de quasi-immortalité nous donnait de la joie et du bonheur, oh, combien rares ces émotions dans la vie adulte !

Soufiane Khaloua a réussi à décrire cela à la perfection. La ville provinciale tranquille, les gamins, le quotidien, les petites et grandes inquiétudes, les petits et grands moments de l’enfance et de la jeunesse. Ramadan, Paul, Nelson, Julien et l’étrange mais ô combien familier ami mystérieux Naka (que nous avons tous connu à un moment donné) ne sont pas des stéréotypes, mais des figures lumineuses de chasseurs, érigées comme de magnifiques statues en l’honneur de l’enfance, de la croissance, de la jeunesse et de son unicité.

Le style et l’écriture de Soufiane sont lumineux, agréables, le livre se lit avec plaisir. Ce roman porte en lui ce que nous avons tous vécu. Mais rarement eu la volonté de nous en souvenir. Combien « chasser l’été » est un exploit noble, tout comme la jeunesse qui n’est pas seulement « drogue », « violence », « insolence » (merci aux médias nationaux pour cette magnifique image de notre jeunesse) mais la partie la plus poétique, la plus romanesque de nos vies.

Ce roman est une caresse littéraire, un écho doux-amer des jours où le temps semblait s’étirer à l’infini. Khaloua, tel un archéologue des âmes, exhume les trésors oubliés de nos étés passés, nous offrant un refuge où la nostalgie se mêle à l’émerveillement. Pour qui cherche à retrouver la lumière fugace de l’adolescence, « Chasseurs d’été » est une invitation à ralentir, à respirer ces souvenirs comme un parfum d’été qui jamais ne s’évapore.

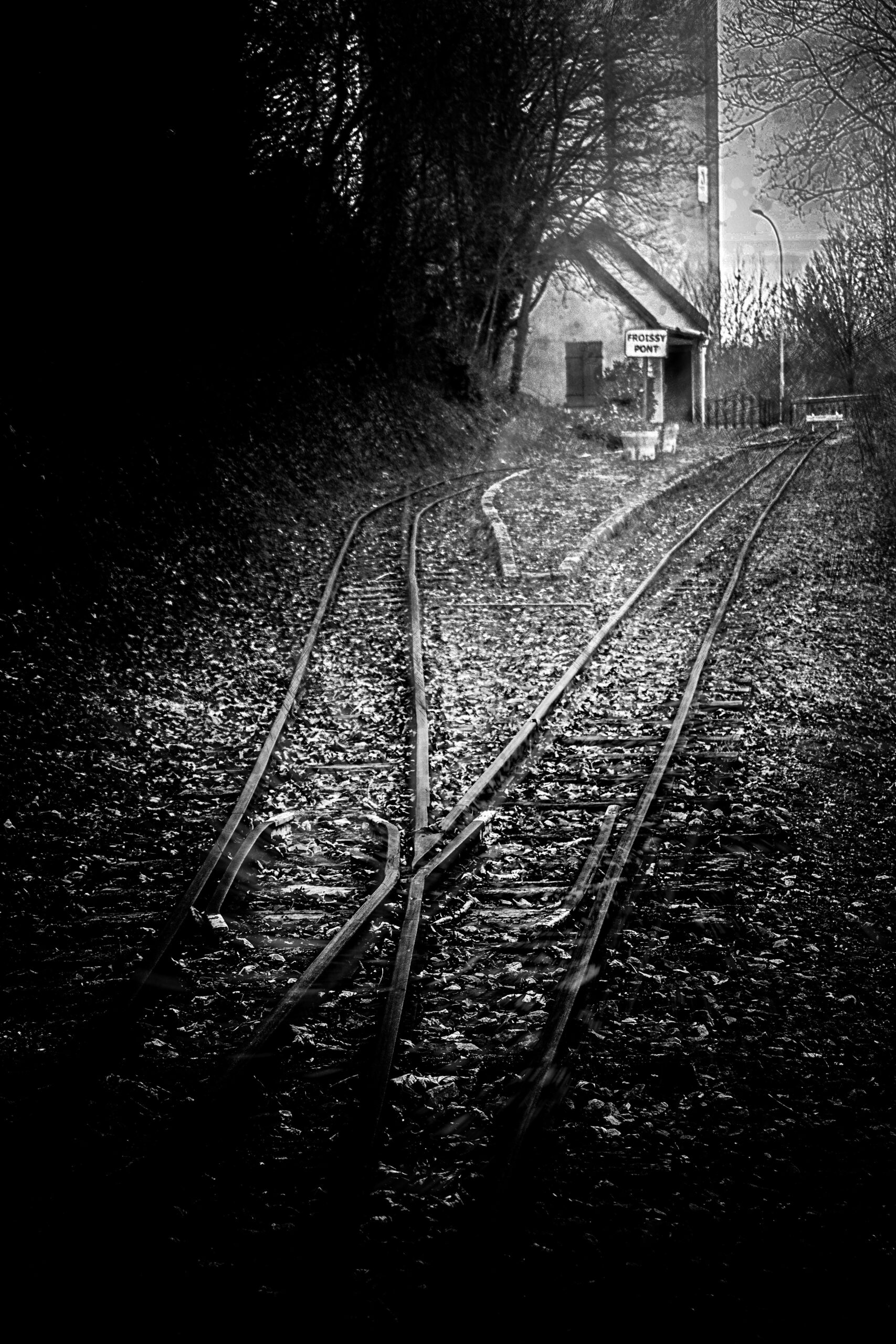

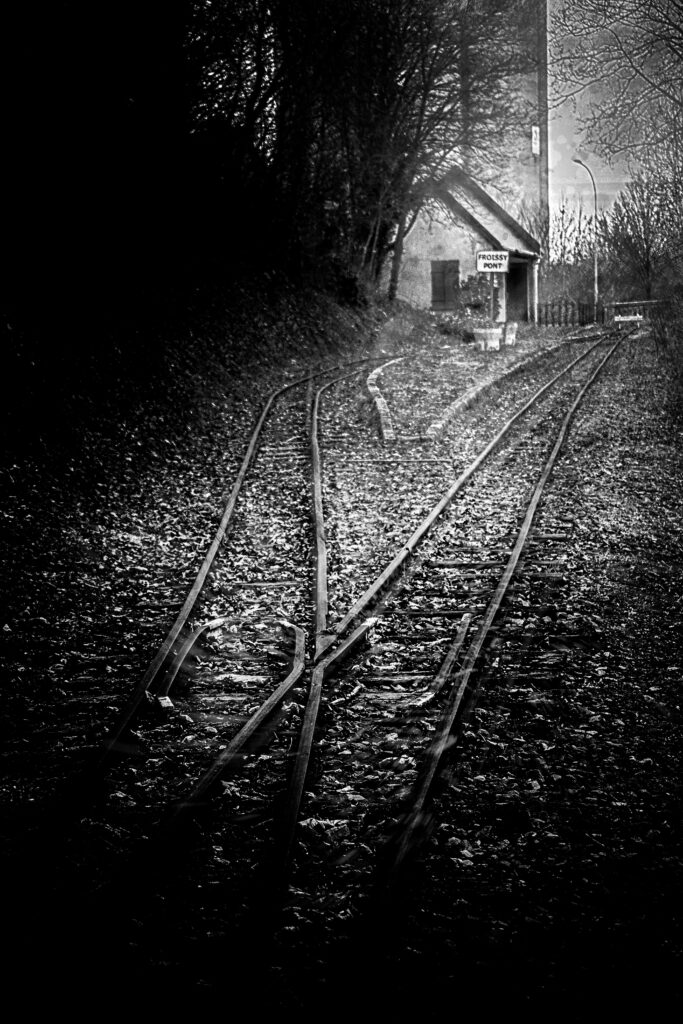

Monter dans un train qui va à reculons et nous ramène vers la jeunesse est un véritable plaisir, un grand merci à Soufiane Khaloua pour le billet de train et la possibilité de retourner dans ces quelques moments brûlants.