Springora m’a plongé dans un dilemme intense. Devrais-je lire ce livre jusqu’à la fin ou le laisser moisir dans un coin de mon salon, comme un vieux meuble dont on ne sait que faire ? L’histoire commence avec la mort du père. Certains perdent leur mère (et ensuite tuent un Arabe sur une plage en Algérie, sans raison apparente), d’autres perdent leur père (Vanessa, moi, et quelques milliards d’autres avec nous), et certains perdent un parent après l’autre.

Puisqu’elle ne pouvait pas tuer son père de son vivant, elle a dû accomplir cet acte symbolique après sa mort. Comment s’y est-elle prise ? Une partie du travail (d’écriture) était assez acceptable, et une autre, franchement immature et inutile.

En réalité, elle n’a pas vraiment réussi à tuer le père. Elle a plutôt ressuscité le grand-père. Le thème central du livre, c’est ça : le père, le grand-père, la lignée masculine qui porte le nom de Springora. Ce nom, d’origine « tchèque », cache un grand secret. Springora, à la manière de Carrère ou Jablonka, se lance dans une quête des origines de ce patronyme. En chemin, elle vide l’appartement de la grand-mère, où le père avait enterré les secrets du grand-père.

Et quel appartement ! Un cloaque de saleté, de puanteur et de décadence morale, physique et humaine. C’est là que l’auteur tombe sur une montagne de questions. Une photo du grand-père en uniforme, avec une croix gammée sur le revers. Des lettres échangées avec sa famille en Tchécoslovaquie. Le secret se dévoile peu à peu, mais pas entièrement, car une bonne partie des secrets des morts reste enterrée avec eux.

Cette partie de l’histoire est tout à fait acceptable, littérairement et humainement. Elle est pleine d’esprit, d’intrigue et de proximité avec de nombreux lecteurs. Qui n’a pas de secret dans sa famille, qu’il jette la première pierre. Springora écrit de manière fluide, agréable, compréhensible et claire. Pas de fioritures, pas d’ennui, un style limpide.

Le problème, c’est écrivaine , elle-même et sa simplicité face à l’histoire, son ignorance élémentaire. Sa simplicité parisienne, celle d’une écrivaine « à la mode », une star des médias et un chouchou de la critique littéraire. Vanessa aurait dû s’arrêter à son histoire personnelle, qu’elle menait bien à travers le roman. Mais non, elle a introduit des parallèles avec les problèmes géopolitiques actuels, et là, le roman devient insupportable. Vanessa a une vision du monde aussi plate que 99 % des médias mainstream. Il lui manque cruellement des connaissances historiques, surtout sur l’Europe centrale et orientale. Son analyse politique est au niveau des chroniqueurs ennuyeux de nos tristes médias.

Et c’est là que je me suis séparé de Springora, même si l’histoire elle-même et la manière dont elle nous la présente m’ont plu. Sa vision « naïve » (ou intentionnelle) du monde dans lequel nous vivons m’a semblé exagérée, mensongère et malhonnête. Tout cela a fait que le roman a perdu en force et en message.

Mais bon, trouvons une excuse à l’auteur. Quand on vit dans le mensonge, il est difficile d’accepter la vérité. On la prend à petites doses, une grande quantité peut nous étouffer. Qui sait, peut-être que Springora déterre lentement la vérité enterrée sous la montagne de mensonges du grand-père et du père.

Et c’est là que réside la véritable force de cette histoire : les secrets familiaux, ces fantômes qui hantent nos lignées, sont-ils faits pour être révélés ou pour rester enterrés ? Chaque famille porte en elle des non-dits, des silences lourds de sens, des ombres qui façonnent les générations suivantes. Springora, en cherchant à comprendre son patronyme, nous rappelle que les secrets ne sont pas seulement des fardeaux, mais aussi des clés pour comprendre qui nous sommes. Certainement que la vérité, certes partielle, est préférable au confortable mensonge.

Ça vaut la peine d’être lu.

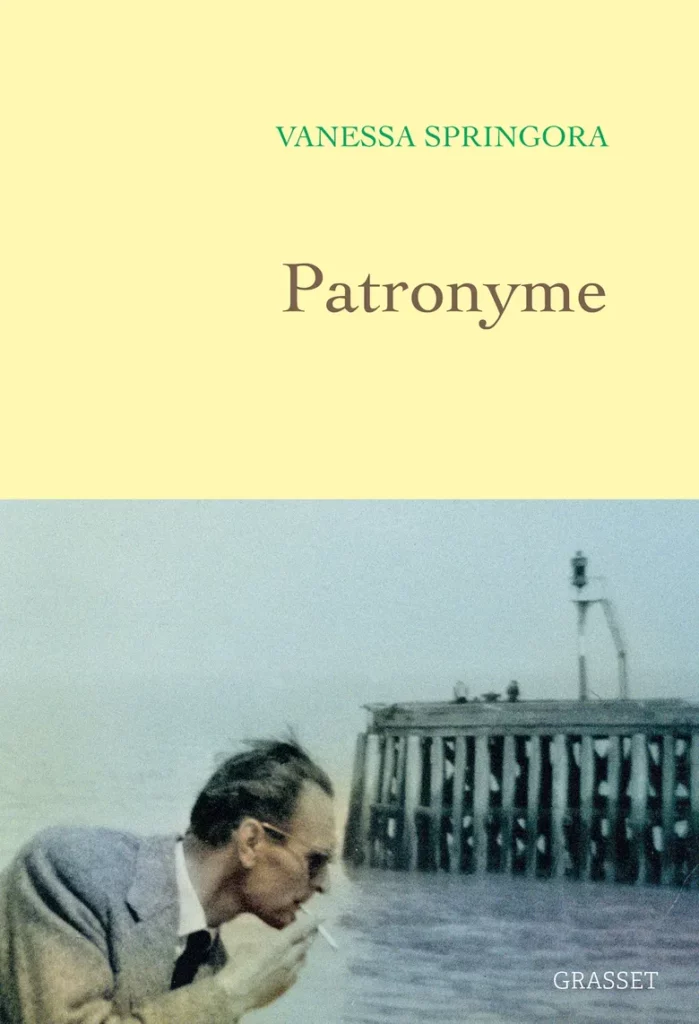

Patronyme de Vanessa Springora

Éditions Grasset

400 pages

22 euros

Laisser un commentaire