Librairie Chien Sur La Lune a accueilli l’auteur pour une présentation intime de son livre « Brouchy, paroles et sons de cloche », et autres aussi . À travers des récits tissés de souvenirs villageois, Marissal redonne vie aux figures oubliées de nos campagnes. Une écriture tendre et lucide qui exhumé un monde à la fois proche et englouti, et invite à un retour vers l’authenticité des racines et de la mémoire locale. Une belle occasion d’entendre la voix juste d’un auteur qui capture l’âme secrète des paysages et des visages anonymes. Une vidéo qui restitue l’atmosphère chaleureuse de cette rencontre.

Auteur/autrice : admin3665

-

Loin

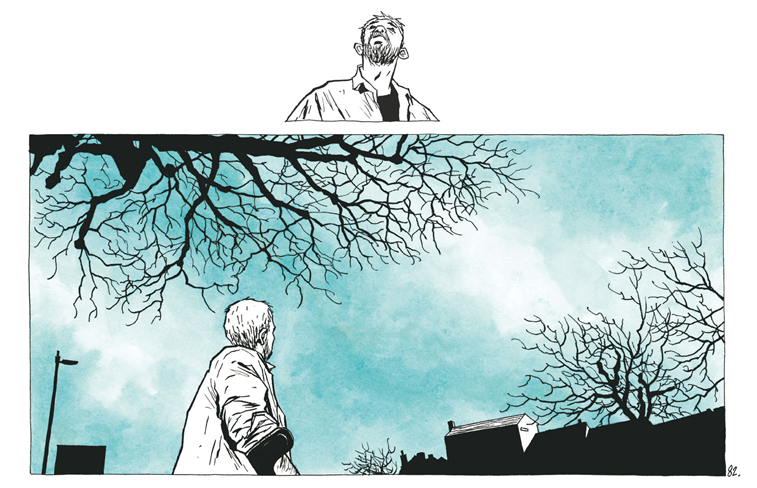

Quand chaque instant s’épuise. Quand tout nous lasse, nous ennuie, que chaque geste devient un mécanisme de plus dans l’infernale machine moderne qui nous entoure. Dans ces moments où nous oublions ce que signifie exister, respirer à pleins poumons, utiliser les sens que la nature, Dieu, ou le hasard nous a donnés.

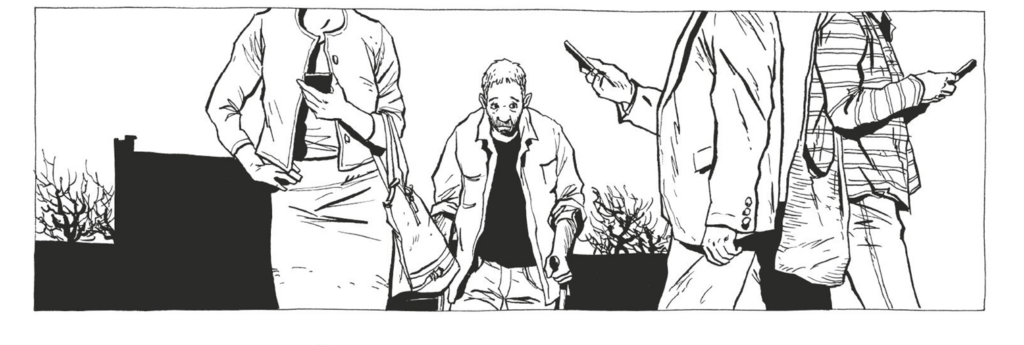

En ces temps rageurs, renfrognés, étriqués, plus personne ne regarde l’autre, son prochain. Plus personne ne s’arrête deux secondes pour s’émerveiller devant le ciel, une fleur, un enfant à vélo, une grand-mère sur un banc, un beau visage dans la rue. Plus personne n’a envie d’échanger quelques mots avec le clochard du quartier.

Nous fixons tous l’abîme de notre vanité, ce petit miroir monstrueux et électronique que nous portons dans nos poches et qui nous a tous transformés en marâtre de Blanche-Neige. Tout est devenu comme ce fameux passage du Solaris de Lem : nous ne cherchons plus la découverte de l’autre, du nouveau, de l’exceptionnel, de l’unique. Nous ne traversons pas des années-lumière dans l’espoir d’une rencontre. Nous cherchons un miroir.

C’est pourquoi nous partons parfois en voyage, par besoin de changement. Nous allons dans des contrées lointaines par des autoroutes saturées, nous volons dans des avions low-cost qui sentent la transpiration et la bière bon marché. Les trains sont trop rapides : en trois heures, nous sommes n’importe où. Finis les vagon lits , les bar des trains où les amoureux (ou les infidèles) sirotent du vin blanc en chuchotant, finis les voyages en bus où l’on chante en chœur et où l’on joue aux cartes sur les sièges étroits. Tout le monde s’ennuie vite et sort son miroir électronique pour se perdre dans des séries addictives, des likes, des influenceurs et autres superfluités.

La bande dessinée « Plus Loin Qu’Ailleurs » de Chabouté est une invitation à fuir nos vies souterraines. Un défi, vers l’inconnu… qui est pourtant juste devant nos yeux, à quelques mètres de nous. Plus loin qu’ailleurs, ce n’est pas si loin. C’est nous qui ne savons plus voyager vers le plus proche. Cet album vous emmène là où vous avez toujours été, mais que vous n’aviez jamais découvert. Chaque planche est une poésie du banal et du merveilleux.

Dépêchez-vous. Offrez cet album, qui est le plan parfait pour s’évader de la cage dorée de la vie moderne.

Disponible à la librairie Chien Sur La Lune

-

Anniversaire I

J’ai l’impression d’être né dans une chambre remplie de livres. L’odeur du papier, des reliures anciennes ou plus récentes, de la colle, est dans mes souvenirs aussi fraîche que si elle avait toujours été en moi. Dans la petite ville où j’ai grandi, la plus belle vitrine était la librairie municipale. À côté des articles de papeterie, des cassettes et des vinyles, on y trouvait de beaux ouvrages reliés, des livres scientifiques, des manuels scolaires. Tout y avait une senteur de chêne et de papier. C’est là que j’ai acheté mon premier Jules Verne, mon premier Karl May, mon premier Conan Doyle, mais aussi Asimov et Bradbury, Lem , Strougatski . Un grand comptoir en chêne, des armoires aux étagères hautes et aux portes vitrées, gardaient ce trésor ; seul le libraire pouvait vous l’ouvrir, seul elle ou lui pouvait vous donner le livre. Et puis me remplissait ce sentiment de satisfaction, tandis que je marchais dans la zone piétonne jusqu’à la maison : j’étais fier de mon livre, je le portais dans les mains comme une veste dernier cri ou un détail de mode d’une valeur unique. Ce qu’il était vraiment : un livre.

Et puis, quarante ans plus tard, en installant l’éclairage dans la cour, je suis tombé d’une échelle, de près de trois mètres de haut. Un choc sourd et violent sur la terrasse en briques a sonné ce qui m’a semblé être mon dernier instant. C’est ce que j’ai cru, en tout cas, pendant la chute. Heureusement, ces os balkaniques sont solides, et la matière grise étant rare chez l’homme, j’ai survécu à la chute avec seulement une fracture sévère de l’épaule et de l’humérus.

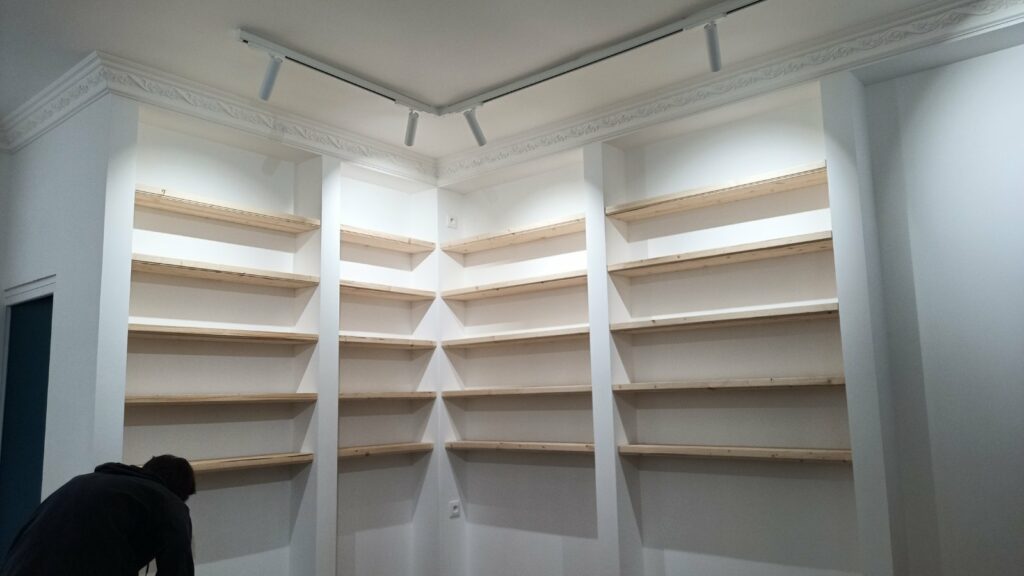

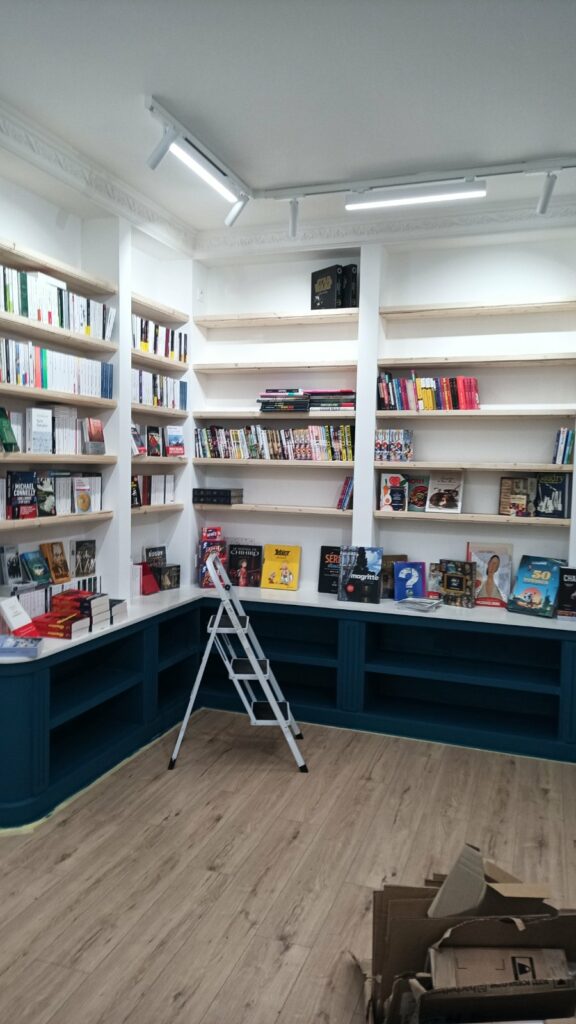

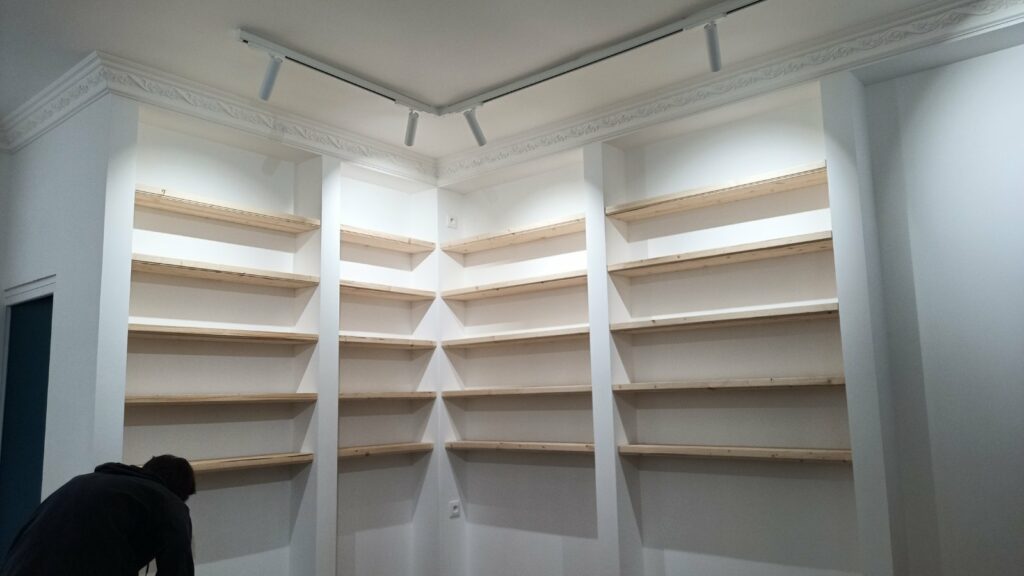

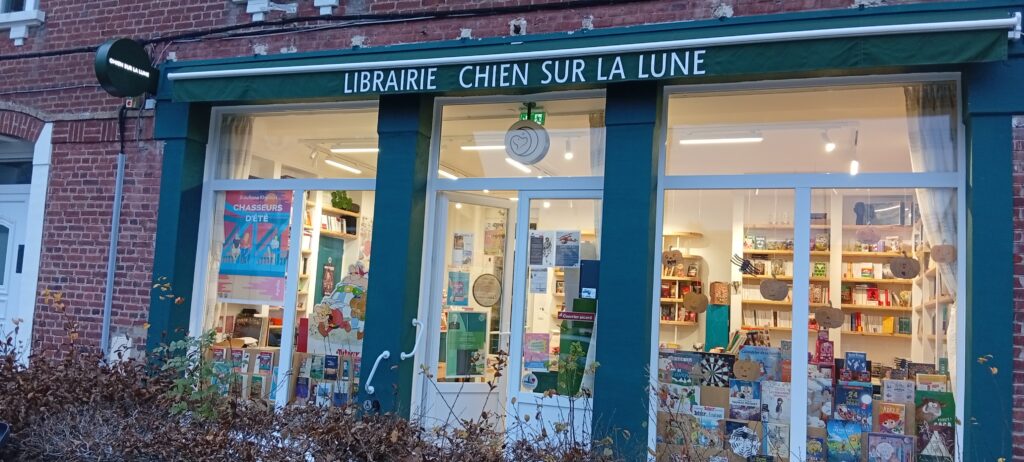

Il y a des gens qui tombent et tout va bien, d’autres qui tombent et ne guérissent jamais. Moi, je suis de ceux qui ne peuvent pas guérir. L’idée un peu folle de tout reprendre à zéro et de recommencer mon parcours professionnel m’a obsédé — et vous a offert, je l’espère, une belle librairie dans notre petite ville. Trois ans de gestation, de travaux, de hauts et de bas, et le 3 décembre 2024, à 8 h 30, au 8 rue de Tavernes, est né « Chien Sur La Lune ».

Vous êtes venus nombreux découvrir ce coin de livres, de rêves, d’imagination au cœur de notre belle Picardie, merci. Et voilà, cela fait déjà un an que nous sommes ensemble, de jour en jour, de livre en livre. Nous nous connaissons de mieux en mieux, nous recevons souvent de merveilleux auteurs, locaux ou d’ailleurs, et nous les accueillons ensemble. Nous célébrons les fêtes, la musique, Halloween, Noël, Pâques, l’Anzac Day… Et tout cela ensemble, tout cela par amour du livre, du mot écrit, de l’imagination, de la création, du jeu et de l’art sous toutes ses formes.

Sans vous, nous ne sommes rien, alors nous comptons sur votre fidélité, votre amitié et votre bonne volonté. De notre côté, nous vous promettons de beaux conseils, des moments joyeux et uniques, un choix riche et beau de livres et d’autres produits, de jeux de société, de vinyles, de souvenirs d’artisans locaux. Et pour finir, la plus belle nouvelle : n’oubliez pas que nous fêtons l’anniversaire toute la journée, vous êtes tous les bienvenus, au programme : un cadeau pour chaque client, un petit café, un jus, une douceur, et pour les amateurs de bulles, une coupe de…

Je ne peux pas ne pas remercier ma famille, ma femme surtout, pour son soutien et son aide sans réserve, sans laquelle la librairie serait restée une simple idée dans la tête douloureuse d’un cascadeur semi-professionnel. Mes enfants, ma belle-mère et mon beau-père. Branko Belćević, Igor Sjeverac, les gens qui ont su traduire mes rêves en plans et en projets, les artisans qui ont transformé des ruines en ce bel endroit où vous flânez aujourd’hui le nez entre les rayonnages. Et parmi eux, le plus important pour la librairie et son apparence : Rémy Bazin, un artisan exceptionnel qui, par son travail acharné, a réussi l’impossible — ma gratitude est plus que grande. Jean-Philippe, Claude, Sylvain, Gwenaëlle, Xavier, Laurence, Claire merci à tous de croire en l’importance et la nécessité de cette aventure. Je m’excuse auprès de tous ceux que je n’ai pas nommés — vous êtes importants, même sans être cités.

Vous, chers clients, vous qui êtes fidèles, volontaires, souriants, pleins d’idées : merci. Continuons à nous retrouver et restons lunaires.

Votre Libraire Vladimir

-

L’Éternel Retour du Même

C’est toujours un vrai plaisir de juger et de critiquer des œuvres primées. Avant toute chose, un prix — quel qu’il soit — n’est en rien un gage de beauté, de créativité, d’esprit, d’innovation stylistique, de rythme, etc. Mais, bon, ça, on le savait déjà. Chez nous, en France, ces récompenses sont un peu comme des monuments aux morts de batailles littéraires depuis longtemps enterrées. Souvent grandioses, impressionnants, pleins d’éloges, et pourtant menteurs, hypocrites et d’une unanimité suspecte. Un vieux proverbe serbe dit : « Combien d’argent, autant de musique ». Autrement dit, 99,99 % des prix atterrissent dans les mains d’auteurs issus des grands groupes d’édition — des gens dont la carrière est au zénith, ou l’a depuis longtemps dépassé, mais dont le nom seul génère du profit. Qu’ils pondent un livre de recettes ouzbèkes, un annuaire téléphonique ou un traité profond sur la pilosité dorsale, ça se vend.

Cette année encore, les communicants, attachés de presse, journalistes culturels et critiques littéraires ont brillamment réussi à « ne pas nous surprendre » . Tous les prix sont allés, comme prévu, vers des valeurs sûres, ces « actions culturelles » bien assurées — les grandes maisons et leurs auteurs stars.

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : une vieille Peugeot des années 90, bien entretenue, peut encore filer à 170 km/h et briller au soleil — à condition de changer l’huile régulièrement et de la garder au chaud dans un garage. Emmanuel Carrère, avec son « Kolkhoze », c’est un peu ça — une bonne vieille mécanique qui roule encore sur nos routes. Son roman, sans la moindre surprise, parle de sa famille, de sa mère (célèbre académicienne, pseudo-historienne et écrivaine) et — ô stupeur — de lui-même et de son nombril toujours aussi photogénique. Je plaisante à peine : ce n’est pas « mauvais », loin de là. Emmanuel sait nous hypnotiser avec son style limpide et son contenu toujours riche, mais, comme dit le proverbe, on a déjà vu le film. On le connaît par cœur, et on l’aime bien, ce film. En connaissant le film on le trouve un peu chiant.

« Maison Vide » de Laurent Mauvignier est une œuvre relativement intéressante, qui parle — oh quelle surprise — de famille, de secrets, d’archéologie des vérités refoulées de nos aïeux. C’est intelligent, bien écrit, mais après 12 567 pages (je rigole, c’est à peine 700 pages ), on se retrouve avec un petit « plouf » final. Je répète : si vous aimez les sagas familiales, les non-dits et l’introspection, ces deux livres vous parleront. Et, si vous n’avez jamais lu ces auteurs, vous y trouverez peut-être même une once de fraîcheur.

Apanah, avec son roman sur l’horreur qu’elle a vécue, sur la violence que tant d’hommes portent en eux, nous touche bien plus profondément. Son témoignage est glaçant. Elle ne décrit pas un hypothétique drame urbain du style « ma femme me trompe, mes enfants sont ingrats, et mon burger végan Uber Food est arrivé froid, alors j’ai refusé de payer Souleymane ,car je me soucie pour la planète, j’ai une Tesla et vélo à hydrogène. », mais le vrai mal, celui du féminicide, et de mécanique perverse des assassins .

Adélaïde de Clairmont-Tonnerre , avec son roman de fiction « Je voulais vivre », a réalisé un spin-off littéraire des « Trois Mousquetaires » de Dumas. Elle donne la parole à Milady et réussit le pari périlleux de respecter l’esprit et le style de l’original, tout en y insufflant un message moderne, sans tomber dans le néo-féminisme à deux balles. Bien sûr, ces deux œuvres s’inscrivent dans le « trend » de l’année : féminisme et récits familiaux. Oh quelle coïncidence !

Je suis peut-être un peu dur — ce n’est pas mon intention. Puisqu’il faut reconnaître que la sélection mainstream de cette année est tout à fait honorable. Tous les livres « condamnés » au succès sont de bonnes lectures. Les auteurs maîtrisent parfaitement leur art, le style et le rythme sont impeccables, et on a là des ouvrages qui valent le détour — confortables, avec des thèmes plus ou moins sérieux. N’oublions pas, dans le même esprit, Alice Ferney, Sorj Chalandon, Nancy Huston…

Parmi la montagne de parutions cette année, je dois absolument mentionner « Les Éléments » de John Boyne. Bien que roman mainstream à la sauce anglo-saxonne, au style radicalement addictif — un vrai « page-turner » —, Boyne a réussi l’exploit d’écrire un livre populaire, extrêmement provocant et lisible, sur les sujets les plus lourds : les agressions sexuelles, viol, notamment sur mineurs, et l’horreur absolue de ces actes. En quatre récits saisissants, Boyne rappelle à ses contemporains ce qu’est un « roman » . Pas un témoignage, pas une autofiction, mais une œuvre qui, par la fiction, donne forme au réel — un filtre métaphorique qui nous permet d’introduire une part de beauté et d’irréel dans ce qui ne devrait être qu’ignoble. Non pas pour esthétiser ou glorifier la violence, l’inceste ou la pédophilie, mais pour nous confronter à ces thèmes difficiles avec une profondeur artistique. C’est ça, un roman. Je ne saurais trop recommander « Les Éléments » — même si le sujet vous répugne. J’ai déjà écrit sur « Kairos » de Jenny Eperbeck de coup juste un mot, géant !

Bien sûr, les prescripteurs vous parleront beaucoup moins des « petits » ou des auteurs « prometteurs ». Les médias et leurs institutions culturelles préféreront toujours privilégier les chanteurs, les chanteuses, politiques, acteurs-écrivains, et philosophes à tout faire, capables de disserter sur la dentelle au fuseau comme sur la physique des particules. Alors, où est la place pour des plumes comme Soufiane Khaloua, Clément Camar-Mercier, Victor Jestin — sans parler de tous les autres, tapis dans l’anonymat ? Ces jeunes auteurs sont souvent aussi doués que les mastodontes, mais ils n’ont pas leur place dans le boucan et la surproduction de la « rentrée littéraire ». Dommage, car ce sont eux qui portent en eux l’audace, l’esprit, l’imagination. C’est chez eux qu’on trouve la vraie fraîcheur. Mais bon, peu importe — l’essentiel est de vendre ce qui se vend déjà sans publicité. Remplir l’espace médiatique avec les mêmes têtes qu’il y a deux ou quatre ans. Et rester sagement dans les eaux tranquilles de la routine, médiocre…

Dans notre petite librairie, pas de snobisme. On aime à peu près tous les courants littéraires. Certains plus, certains moins. On n’a pas peur du roman local, qui recèle aussi beauté, singularité et courage — publier en « samizdat », c’est la pure passion des mots, sans gain, et avec un travail de titan. On aime le pulp, la manga, le roman graphique,SF, Polar, grande littérature, et surtout, on adore discuter avec vous. Vous êtes nos premiers prescripteurs — cette compréhension mutuelle et ce partage d’expériences de lecture sont les meilleurs garants de la diversité. Les prix, ça vient et ça passe — seule la livre que vous aimez reste. -

Il n’y a pas besoin d’en faire tout un fromage

Ah, bien sûr ! Nous vivons assurément à une époque étrange et fascinante. Et vous savez ce que dit le vieux proverbe chinois ? « Puissiez-vous vivre à une époque intéressante. » La révolution technologique bat son plein, avec cette chose qu’on appelle l’IA (ou l’appareil à fabriquer des photos où les gens ont huit doigts, parce que visiblement, la symétrie est surcotée), les robots, les stations-service dotées d’écrans où, pendant que vous faites le plein, vous pouvez vous délecter de publicités soporifiques. Des inventions révolutionnaires qui simplifient notre vie, comme le banquier à distance : vous êtes loin et faites son travail, pendant qu’il utilise son temps libre pour surfer sur Internet et gonfler vos frais bancaires, peut-être en appelant parfois papa et maman pour savoir ce qu’il y aura au déjeuner dominical. Ces services distants sont parfaitement interchangeables, car chacun fonctionne sur le même principe : déléguez au client le travail pour que vous travailliez moins et que votre entreprise économise sur les guichets superflus, les bureaux, la courtoisie et les services. Le progrès, mes amis, n’a décidément pas de limites.

Les scientifiques, quant à eux, avancent à grands pas dans leurs recherches ; la découverte qu’un homme politique français est neurologiquement incapable d’empathie, de service public, de relations normales avec ses concitoyens, d’honnêteté et de probité judiciaire prouve que la médecine moderne peut tout expliquer, sauf peut-être pourquoi les chats préfèrent les boîtes en carton. Les influenceurs, les vendeurs en ligne, les réseaux sociaux, les vêtements « intelligents », les montres, les balais, les brosses, les cuillères, les pelles, les citrouilles, les casseroles, les réfrigérateurs… Tout cela fait partie de cette réalité incroyable, ou hyper-réalité, que nous offre la modernité quotidienne. Un peu comme si le monde avait été conçu par un committee de marmottes sous LSD.

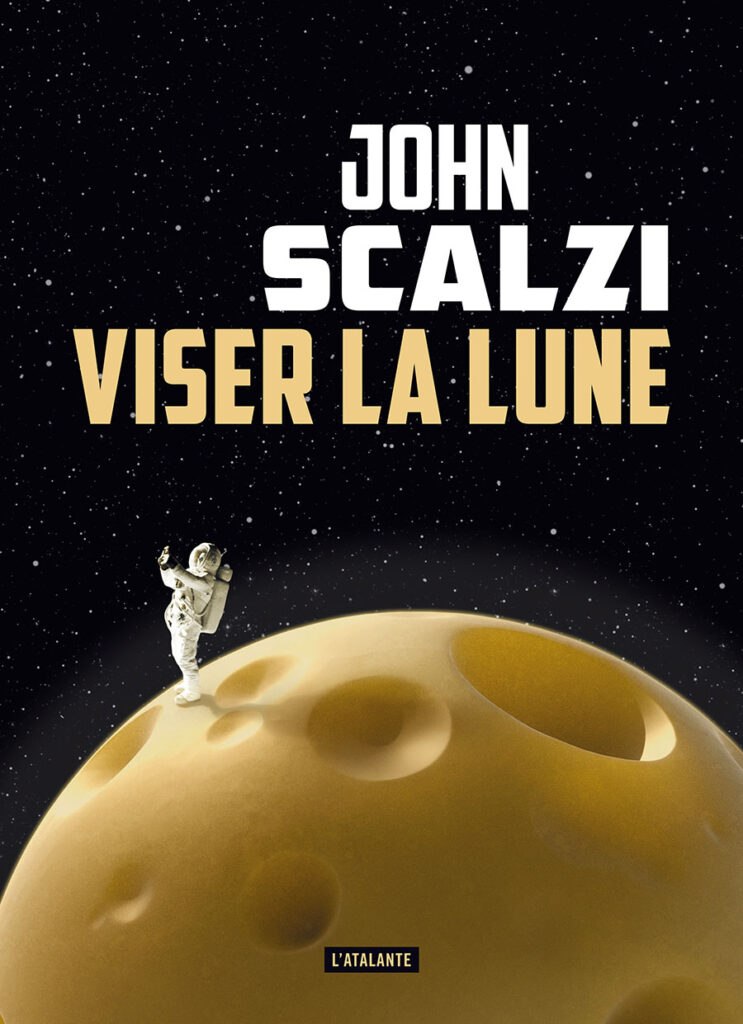

Mais comment en sommes-nous arrivés au fromage ? Et est-ce que quelque chose pue dans toute cette affaire ? John Scalzi a peut-être justement sauté sur cette idée : nous vivons dans un monde plus ou moins biscornu où presque plus rien ne peut nous surprendre, ou presque. Et si notre chère Lune se transformait en fromage ? Mais pour de vrai ! Dans son roman, notre astre nocturne bien-aimé se métamorphose en le mets préféré des Français*. Ce qui semble totalement absurde et impossible, Scalzi l’a pourtant réussi : transformer une histoire invraisemblable en un roman de science-fiction diablement spirituel et hilarant. Les faiblesses humaines, l’illogisme crasse et les contradictions de « l’homme », les décisions absurdes et frivoles dans des moments critiques, la bêtise et la niaiserie de l’humanité sont ici élevées au rang d’art. Scalzi est une vraie trouvaille, comme une Lune lactée – grâce à une recommandation d’un client, j’ai savouré et ri aux éclats en lisant ce joyeux roman apocalyptique « non pasteurisé ».

À un niveau plus profond, cette histoire soulève des questions sur la perception du monde, notre vision des choses et l’élasticité de la réalité en ces temps complètement timbrés. Scalzi nous divertit jusqu’au bout, jusqu’au dernier morceau de fromage, mais avec une intrigue si absurde qu’elle parvient à tisser un discours raffiné sur nos travers et illogismes. Et tout cela avec du goût, de l’odeur, de la texture – spoiler alert : la Lune n’est pas un fromage français, dommage, car imaginez les possibilités pour les apéros spatiaux !

Quoi qu’il en soit, dépêchez-vous de découvrir ce roman jubilatoire. Et où mieux que dans notre librairie lunaire, Chien Sur La Lune ? Pour l’instant, aucune odeur suspecte chez nous… enfin, presque.

*Note : Si jamais cela arrive, préparez-vous à des débats passionnés sur l’appellation d’origine contrôlée. La Lune serait-elle un Brie ou un Camembert ? Les questions qui comptent, voyez-vous.

ÉDITIONS ATALANTE

22.40 €

-

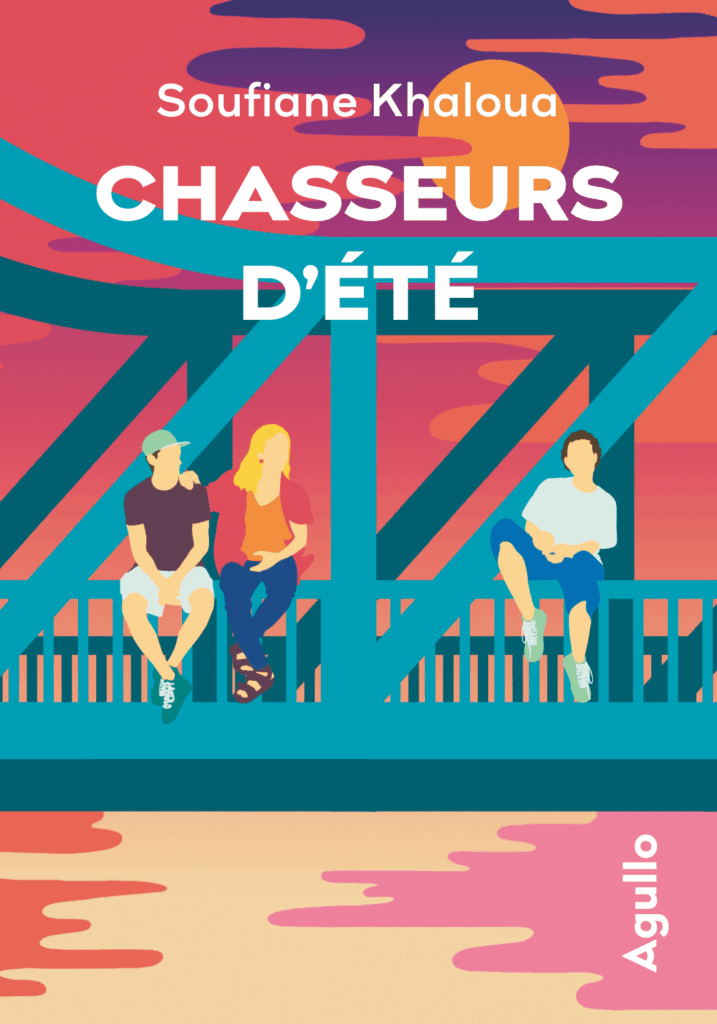

Billet aller-retour pour la jeunesse

Mes petits pieds nus s’enfoncent dans l’asphalte brûlant d’une petite ville à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. La journée est continuellement et terriblement chaude. Avec quelques amis, nous sautillons vers la piscine municipale. Le soleil de juillet, puissant et gigantesque, est là pour nous rappeler que nous sommes des « Chasseurs d’été », rendant chaque instant de cet été essentiel et irremplaçable. Aussi ordinaire, banale et quotidienne que soit la vie dans cette bourgade endormie, cachée à l’ombre des jardins, des appartements aux stores baissés, des terrasses de cafés, pour nous, elle est unique, excitante et magnifique. Nous avons chassé l’été comme tant de générations avant nous, et après nous. La douce sensation d’insouciance et de quasi-immortalité nous donnait de la joie et du bonheur, oh, combien rares ces émotions dans la vie adulte !

Soufiane Khaloua a réussi à décrire cela à la perfection. La ville provinciale tranquille, les gamins, le quotidien, les petites et grandes inquiétudes, les petits et grands moments de l’enfance et de la jeunesse. Ramadan, Paul, Nelson, Julien et l’étrange mais ô combien familier ami mystérieux Naka (que nous avons tous connu à un moment donné) ne sont pas des stéréotypes, mais des figures lumineuses de chasseurs, érigées comme de magnifiques statues en l’honneur de l’enfance, de la croissance, de la jeunesse et de son unicité.

Le style et l’écriture de Soufiane sont lumineux, agréables, le livre se lit avec plaisir. Ce roman porte en lui ce que nous avons tous vécu. Mais rarement eu la volonté de nous en souvenir. Combien « chasser l’été » est un exploit noble, tout comme la jeunesse qui n’est pas seulement « drogue », « violence », « insolence » (merci aux médias nationaux pour cette magnifique image de notre jeunesse) mais la partie la plus poétique, la plus romanesque de nos vies.

Ce roman est une caresse littéraire, un écho doux-amer des jours où le temps semblait s’étirer à l’infini. Khaloua, tel un archéologue des âmes, exhume les trésors oubliés de nos étés passés, nous offrant un refuge où la nostalgie se mêle à l’émerveillement. Pour qui cherche à retrouver la lumière fugace de l’adolescence, « Chasseurs d’été » est une invitation à ralentir, à respirer ces souvenirs comme un parfum d’été qui jamais ne s’évapore.Monter dans un train qui va à reculons et nous ramène vers la jeunesse est un véritable plaisir, un grand merci à Soufiane Khaloua pour le billet de train et la possibilité de retourner dans ces quelques moments brûlants.

-

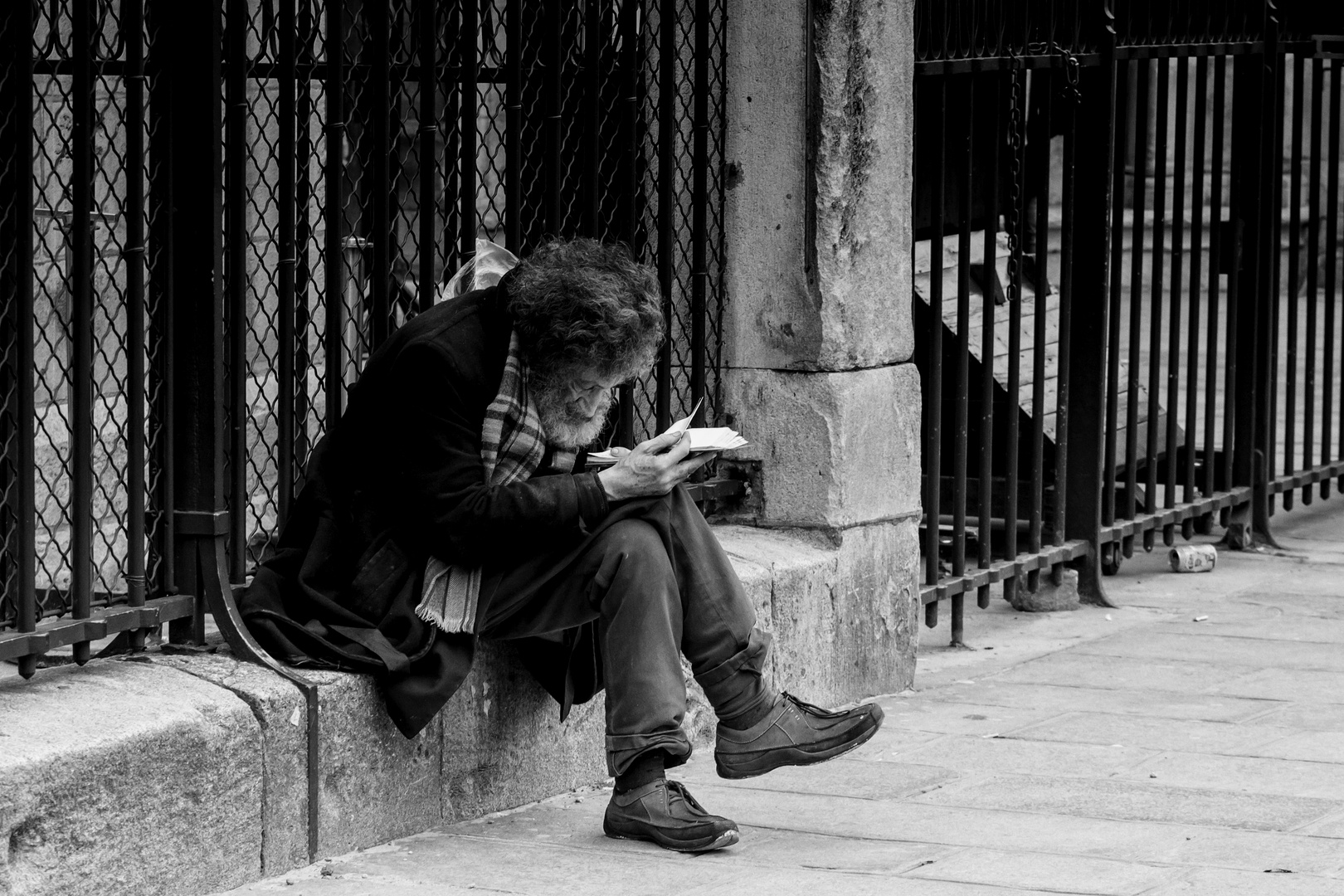

L’Appel des Trottoirs : L’Odyssée Brisée de Sorj Chalandon

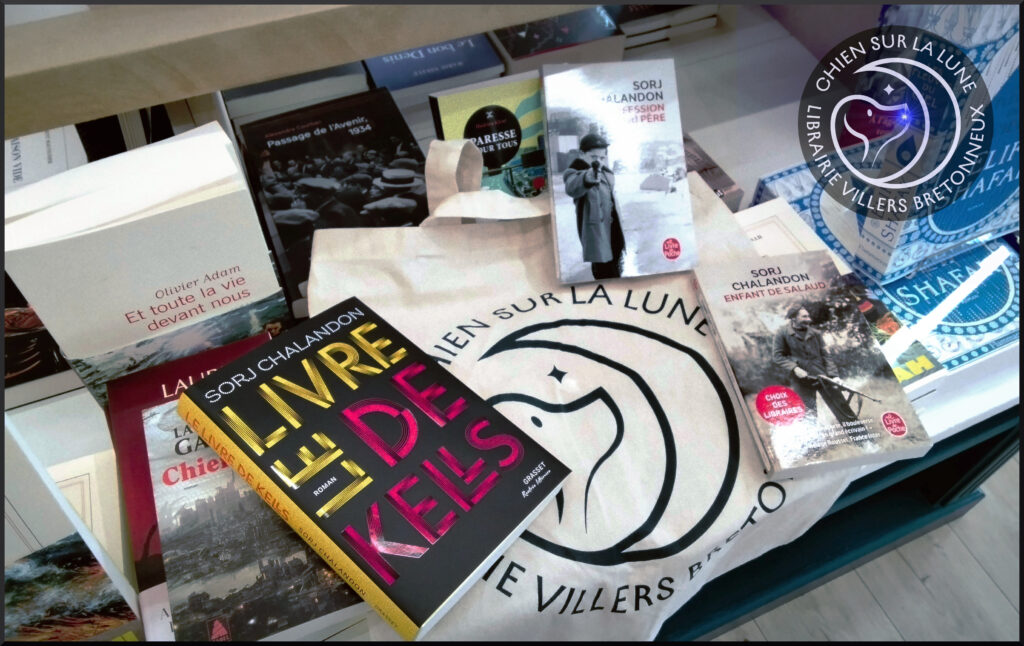

Cela fait près de douze ou treize ans que j’ai découvert Sorj Chalandon avec Quatrième mur. Depuis, ses romans sont devenus pour moi une sorte de nécessité. Comme une activité agréable et régulière — natation, cours de langue, chorale —, ses livres s’imposent sans être pour autant des chefs-d’œuvre prétentieux ou de lourds traités intellectuels. Les romans de Chalandon sont dynamiques, rapides, nerveux (dans le bon sens du terme), et résolument radicaux. Ils ont toujours quelque chose de cinématographique, avec des retournements inattendus, tout en restant accessibles, bien construits et faciles à lire.

Son nouveau roman, Livre de Kells, est une œuvre autobiographique — la troisième, si je ne m’abuse. L’auteur y poursuit le récit de sa vie. Nous suivons Chalandon encore mineur, sur la route de Paris — une simple étape avant Katmandou, ni plus ni moins ! Après avoir rompu avec le foyer parental — et notamment avec « l’autre », son père, et sa mère (je vous invite à lire ses deux précédents romans autobiographiques, « Profession du père » et « L’enfant de salaud« , disponibles dans notre librairie) —, le jeune Sorj se retrouve à Paris. Mais cette ville, qu’il ne devait que traverser, se transforme en un labyrinthe sans issue : pauvreté, errance, quête désespérée de chaleur, de nourriture, bref, d’un toit.

Une rencontre fortuite va pourtant l’arracher à la rue, à l’aiguille, à la bouteille, et à une fin tragique dans l’un des sombres passages de la « ville lumière ». Qui sont ces personnes, ce groupe qui lui tend la main ? Comment ce jeune homme a-t-il trouvé sa voie et réchappé de l’extrême précarité ? Vous le découvrirez dans Livre de Kells.

Ce livre se dévore, s’absorbe plus qu’il ne se lit. Chalandon a ce talent rare de captiver son lecteur sans jamais l’ennuyer. Les pages s’enchaînent comme les trottoirs de Paris, comme ce mouvement vital qui permet d’oublier le froid, la faim, la tristesse et la solitude. Quiconque a connu, ne serait-ce qu’une fois, la précarité, l’impasse, la honte de la misère, se reconnaîtra dans ces pages. Un autre grand « millésime » de Chalandon : 1970, une année de mauvais vin, de galère, mais également le moment décisif d’un choix, d’une volonté de vivre et se battre , et d’un salut possible.

À lire absolument.

Retrouvez Livre de Kels et les autres œuvres de Sorj Chalandon dans votre librairie préférée : Chien Sur La Lune.

EDITIONS Grasset 23€

-

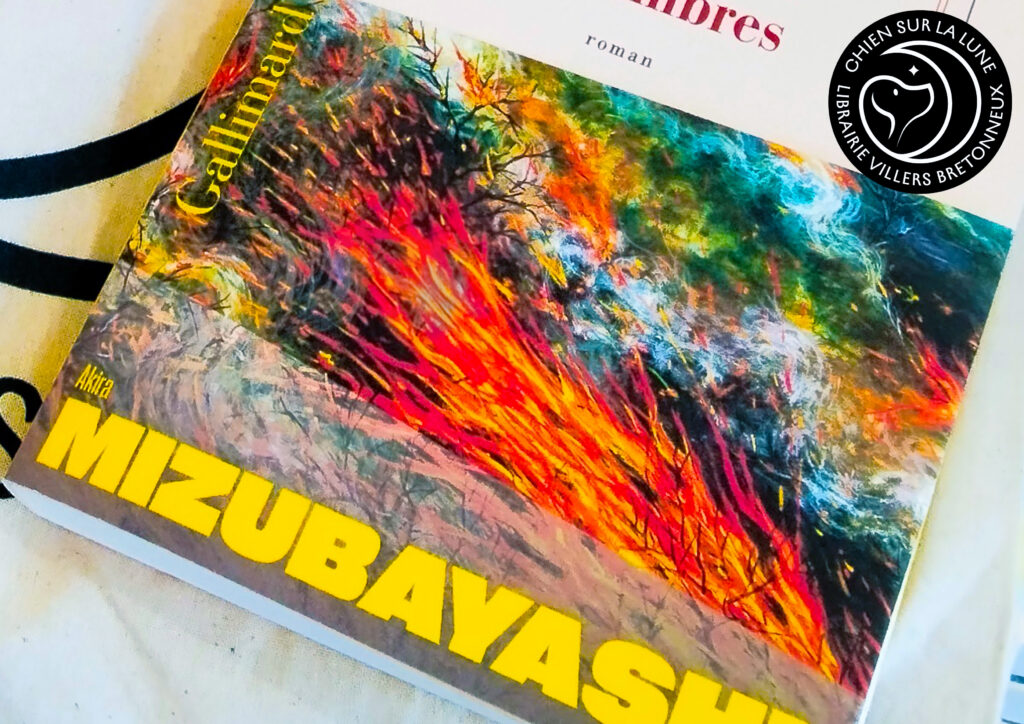

Renaître par la Beauté

Dans un monde de médiocrité et de pacotille, à une époque où même la réalité nous échappe et où la vérité, la loi, ne sont que des formes relatives, il est rare de trouver des écrivains contemporains alliant profondeur, talent et la volonté de façonner le beau et l’harmonie. Le Japon, souvent fantasmé par nous, Européens, comme un lieu de paix, de raffinement et d’élégance — où l’ikebana, la cérémonie du thé, le haïku, Hokusai, sont devenus ses symboles —, cache une histoire sombre et cruelle. On oublie trop facilement les millions de Chinois, de Coréens, de Philippins, disparus sous la botte de l’impérialisme japonais. C’est pourquoi, chez les auteurs japonais, j’ai toujours trouvé ces deux facettes : harmonie et chaos, ténèbres. Certains — possèdent cette approche onirique, pudique et élégante de l’écriture. Alors, quand je me suis plongé dans le dernier ouvrage de Mizubayashi, je partais de cette attente. Et, bien sûr, il ne m’a pas déçu : ce livre est une beauté condensée, une harmonie au cœur d’un monde en flammes.

Tokyo, décembre 1944. Employé dans un centre de tri postal, Ren Mizuki y rencontre deux étudiants partageant sa passion pour la culture et l’art européens : Yuki, qui deviendra sa compagne de vie, également peintre, et Bin, violoniste promis à une carrière internationale, qui restera à jamais son frère de cœur.

En 1945, Ren est envoyé en Mandchourie, dans l’enfer des combats. Mutilé, meurtri, il revient persuadé qu’il ne pourra plus jamais tenir un pinceau. Yuki lui offrira tout l’amour et la passion possibles pour l’aider à surmonter l’insurmontable.

La double culture d’Akira est l’atout de cet auteur. Sa passion et sa connaissance profonde de la « culture européenne » se reflètent à chaque page de ce roman. Sa maîtrise somptueuse de la langue française est un atout supplémentaire. Et les quatuors de Beethoven accompagnent notre lecture : si vous le pouvez, mettez la Cavatine du Quatuor à cordes n°13 de Beethoven sur votre gramophone. Il est incroyable de voir comme « maître Mizubayashi » a merveilleusement entrelacé le mot, la note et la trace du pinceau sur la toile.

Ce roman est une histoire d’amour, mais pas de ces amours sentimentales, modernes et superficielles. Cette œuvre décrit un amour réel, presque métaphysique, qui transcende le mal, la guerre, la souffrance. Un livre qui guérit, apaise, caresse et fait renaître.

Retrouvez ce livre sur nos étagères à la librairie Chien Sur La Lune.

GALLIMARD 21€

-

La souffrance palpable

Le roman brut de Sapin-Defour

Cédric Sapin-Defour naît en 1975 à Saint-André-des-Vergers et grandit au gré des mutations de ses parents, enseignants d’EPS, ce qui l’immerge très tôt dans les activités de pleine nature. Sa passion pour la montagne éclôt à huit ans, lors d’une découverte de Chamonix. Après des études de médecine abandonnées en quatrième année, il devient à son tour professeur d’EPS, consacrant son temps libre à l’alpinisme, l’escalade, le ski de randonnée et le parapente. Installé à Arêches dans le Beaufortain depuis 2005 avec son épouse Mathilde, il partage une vie nomade, souvent rythmée par les voyages en van aménagé à travers les montagnes d’Europe. Depuis 2023, il est en disponibilité de l’Éducation nationale pour se consacrer à l’écriture et à l’aventure.

Auteur prolifique, Sapin-Defour publie d’abord des essais sur l’alpinisme, comme « Le Dico impertinent de la montagne » (2014) ou « Gravir les montagnes est une affaire de style » (2017), explorant les liens entre nature, humanité et quête de sens. Son roman « Son odeur après la pluie » (2023), récit poignant du deuil de son chien Ubac, connaît un succès foudroyant avec plus de 700 000 exemplaires vendus, plusieurs prix littéraires, et des adaptations en bande dessinée, théâtre et cinéma. En 2025, il publie « Où les étoiles tombent », inspiré de l’accident de parapente de sa compagne Mathilde, un témoignage brut sur la fragilité et la reconstruction.

Après « Son odeur après la pluie », Cédric Sapin-Defour nous revient avec « Où les étoiles tombent », un deuxième roman qui confirme son talent pour saisir les nuances de la condition humaine. Cette fois, le thème central est à nouveau la perte et la tristesse, mais aussi la volonté farouche de vivre et la reconstruction. Le livre est d’une intensité rare, radicalement ardue. La souffrance y est décrite de manière organique, corporelle, presque chimique ; elle n’est pas seulement étouffante pour l’âme, mais aussi physiquement palpable. Chaque instant devient une question de vie ou de mort, si bien qu’à la lecture, la mort est omniprésente, comme tapie dans l’ombre, attendant son heure, tandis que les protagonistes lui ont échappé de justesse, à quelques millimètres près.

L’histoire, bien que simple, est construite avec une ingéniosité remarquable. Le temps dans le roman s’écoule de manière épuisée, étrange, et c’est précisément cet aspect qui lui confère une force narrative exceptionnelle, une dynamique singulière et envoûtante. Ceux qui ont aimé « Son odeur après la pluie » se sentiront irrésistiblement attirés par ce nouvel opus. Si vous n’avez pas peur de la « chute », si vous croyez encore à l’élan et au sursaut après l’effondrement, alors embarquez avec Cédric Sapin-Defour pour ce voyage difficile, profondément humain.

À l’image du mythe d’Icare et Dédale, où la chute n’est pas une fin mais l’audace d’avoir tenté l’envol, ce roman souffle un vent d’espoir : celui de renaître, plus sage et plus fort.

Disponible à la librarie Chien Sur La Lune

Editions Stock 22€50

-

« Kairos » de Jenny Erpenbeck Le tsunami du temps

Le dernier roman de Jenny Erpenbeck est une vague gigantesque qui dévore la côte et l’intérieur des terres. Chaque instant annonce la catastrophe, intérieure et extérieure. Comme à l’accoutumée, tout est recouvert d’une bonace, d’un mouvement presque imperceptible, quelques cercles concentriques apparaissant çà et là à la surface autrement calme de l’eau. Tout cela n’est qu’illusion, tout cela ne signifie ni paix ni équilibre, car la vague part du large, mue par les mouvements de la tempête, les perturbations tectoniques qui provoquent le plissement de l’écorce terrestre ; les séismes sont imperceptibles depuis le rivage (ou quelque secousse commence à provoquer des fissures dans les bâtiments, dans les vies). La mer se retire, et la vague géante est inexorable — tôt ou tard, elle frappera la côte de sa force titanesque.

Katharina, étudiante de 19 ans, et Hans, écrivain de 53 ans, marié et père d’un jeune garçon, se rencontrent par hasard le 11 juin 1986 à Berlin-Est. En surface, nous vivons la passion de ce couple « impossible » dans un temps « impossible ». La passion est immense, une sorte de prétendue « amour » naît entre eux, mais aussi l’obsession, la jalousie, et un jeu de domination et de manipulation. Le décor n’est pas fortuit : 1986, Berlin-Est. Ce n’est pas seulement un lieu, c’est l’épicentre, le point d’où part la vague déferlante de l’histoire et du temps — et ce n’est pas la première fois. L’Allemagne elle-même est l’épicentre sismique de l’Europe, successivement engendrant de ses entrailles chaos, violence et souffrance. C’est pourquoi l’amour de Hans et Katharina a pour musique de fond le Requiem de Mozart : chaque mouvement de passion est une ode à la mort, à la souffrance et à la fugacité.

Dans toute cette obscurité se cache peut-être aussi le génie de la terre allemande, qui a donné naissance à une créativité inestimable, à la beauté et à la sagesse, le tout arrosé de souffrance, de destruction et d’une semence infinie de mort. Derrière cette « simple » histoire d’amour (d’ailleurs, existe-t-il seulement une histoire d’amour simple ?) se cache une course incessante après l’instant qui nous fuit, le moment que nous n’avons pas su « vivre » pleinement, tant individuellement que collectivement. Ainsi, Hans et Katharina se fissurent le long de leurs coutures, tout va irrémédiablement vers la perte, la séparation, la rupture — alors même que l’union est à portée de main !

Je ne vous mentirai pas : Erpenbeck n’a pas écrit le roman le plus facile à lire. N’attendez pas de raccourcis faciles, des officiers sinistres de la Stasi, le Pacte de Varsovie, des nids de mitrailleuses et des tours à projecteurs, où les gens vivaient en « noir et blanc ou sépia » tandis qu’à l’Ouest régnait la vie en Technicolor stéréo Dolby. Son regard sur le temps et la littérature n’est pas manichéen ni simpliste. Chaque page de ce roman, avec une maîtrise consommée, interroge les raisons pour lesquelles le temps est un terrain glissant, où il est presque impossible de rester en équilibre.

Pour ne pas trop m’étendre : un roman exceptionnel, brillamment écrit, avec une connaissance profonde des mécanismes de l’histoire, de la littérature et des relations humaines. Jenny Erpenbeck est une grande écrivaine ; elle a réussi à saisir Kairos par les cheveux, à condenser un temps complexe et unique en un roman puissant, même si nous sommes toujours en retard, même si nous courons toujours après le temps.

« KAIROS »

Éditions Gallimard

24 €