J’ai l’impression d’être né dans une chambre remplie de livres. L’odeur du papier, des reliures anciennes ou plus récentes, de la colle, est dans mes souvenirs aussi fraîche que si elle avait toujours été en moi. Dans la petite ville où j’ai grandi, la plus belle vitrine était la librairie municipale. À côté des articles de papeterie, des cassettes et des vinyles, on y trouvait de beaux ouvrages reliés, des livres scientifiques, des manuels scolaires. Tout y avait une senteur de chêne et de papier. C’est là que j’ai acheté mon premier Jules Verne, mon premier Karl May, mon premier Conan Doyle, mais aussi Asimov et Bradbury, Lem , Strougatski . Un grand comptoir en chêne, des armoires aux étagères hautes et aux portes vitrées, gardaient ce trésor ; seul le libraire pouvait vous l’ouvrir, seul elle ou lui pouvait vous donner le livre. Et puis me remplissait ce sentiment de satisfaction, tandis que je marchais dans la zone piétonne jusqu’à la maison : j’étais fier de mon livre, je le portais dans les mains comme une veste dernier cri ou un détail de mode d’une valeur unique. Ce qu’il était vraiment : un livre.

Et puis, quarante ans plus tard, en installant l’éclairage dans la cour, je suis tombé d’une échelle, de près de trois mètres de haut. Un choc sourd et violent sur la terrasse en briques a sonné ce qui m’a semblé être mon dernier instant. C’est ce que j’ai cru, en tout cas, pendant la chute. Heureusement, ces os balkaniques sont solides, et la matière grise étant rare chez l’homme, j’ai survécu à la chute avec seulement une fracture sévère de l’épaule et de l’humérus.

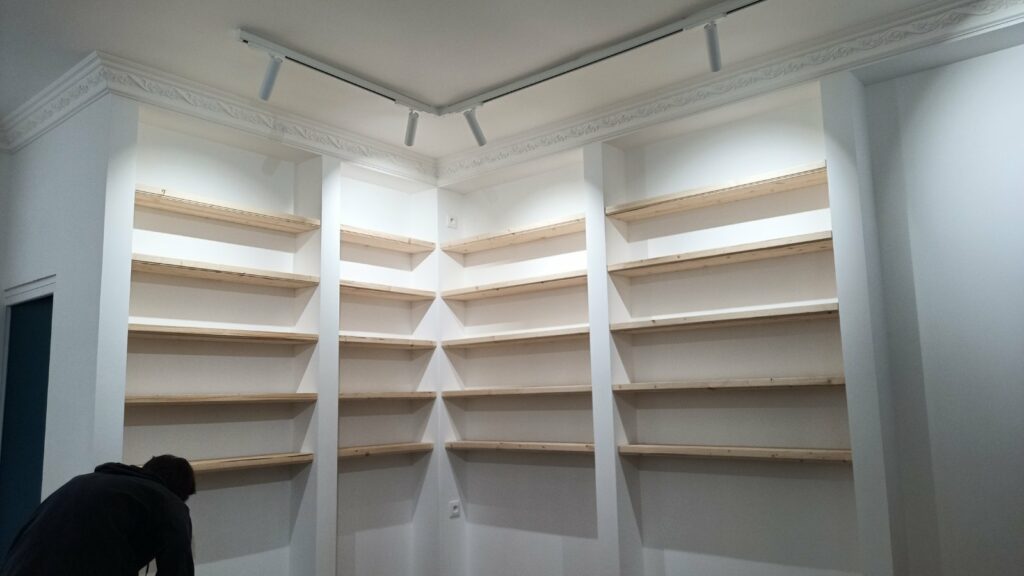

Il y a des gens qui tombent et tout va bien, d’autres qui tombent et ne guérissent jamais. Moi, je suis de ceux qui ne peuvent pas guérir. L’idée un peu folle de tout reprendre à zéro et de recommencer mon parcours professionnel m’a obsédé — et vous a offert, je l’espère, une belle librairie dans notre petite ville. Trois ans de gestation, de travaux, de hauts et de bas, et le 3 décembre 2024, à 8 h 30, au 8 rue de Tavernes, est né « Chien Sur La Lune ».

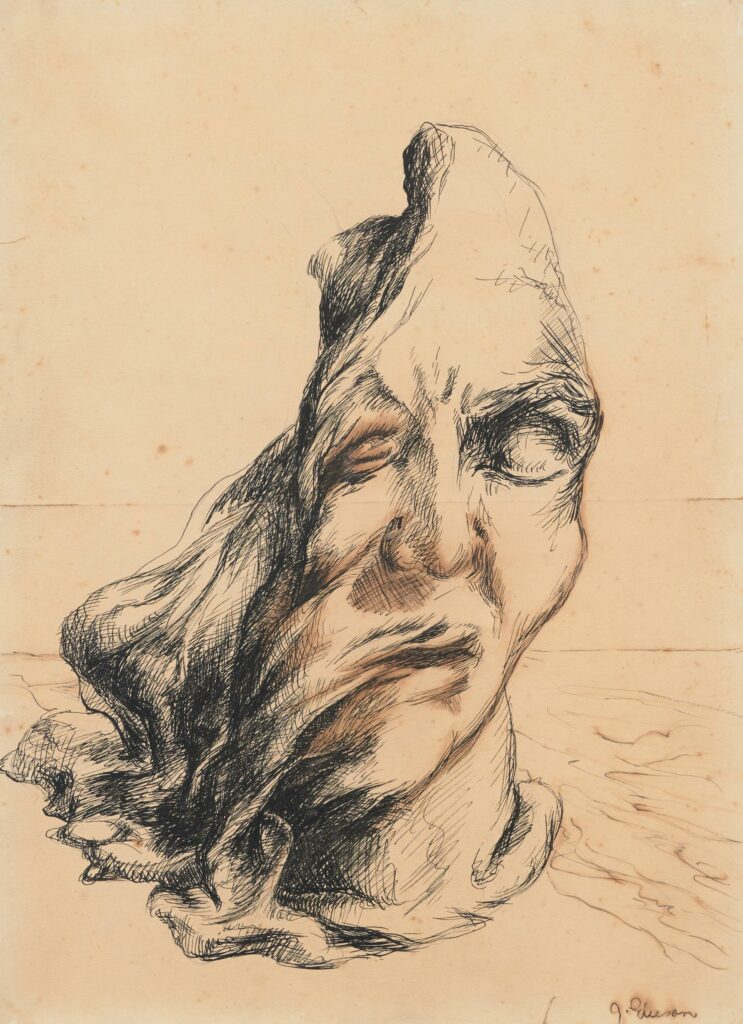

Vous êtes venus nombreux découvrir ce coin de livres, de rêves, d’imagination au cœur de notre belle Picardie, merci. Et voilà, cela fait déjà un an que nous sommes ensemble, de jour en jour, de livre en livre. Nous nous connaissons de mieux en mieux, nous recevons souvent de merveilleux auteurs, locaux ou d’ailleurs, et nous les accueillons ensemble. Nous célébrons les fêtes, la musique, Halloween, Noël, Pâques, l’Anzac Day… Et tout cela ensemble, tout cela par amour du livre, du mot écrit, de l’imagination, de la création, du jeu et de l’art sous toutes ses formes.

Sans vous, nous ne sommes rien, alors nous comptons sur votre fidélité, votre amitié et votre bonne volonté. De notre côté, nous vous promettons de beaux conseils, des moments joyeux et uniques, un choix riche et beau de livres et d’autres produits, de jeux de société, de vinyles, de souvenirs d’artisans locaux. Et pour finir, la plus belle nouvelle : n’oubliez pas que nous fêtons l’anniversaire toute la journée, vous êtes tous les bienvenus, au programme : un cadeau pour chaque client, un petit café, un jus, une douceur, et pour les amateurs de bulles, une coupe de…

Je ne peux pas ne pas remercier ma famille, ma femme surtout, pour son soutien et son aide sans réserve, sans laquelle la librairie serait restée une simple idée dans la tête douloureuse d’un cascadeur semi-professionnel. Mes enfants, ma belle-mère et mon beau-père. Branko Belćević, Igor Sjeverac, les gens qui ont su traduire mes rêves en plans et en projets, les artisans qui ont transformé des ruines en ce bel endroit où vous flânez aujourd’hui le nez entre les rayonnages. Et parmi eux, le plus important pour la librairie et son apparence : Rémy Bazin, un artisan exceptionnel qui, par son travail acharné, a réussi l’impossible — ma gratitude est plus que grande. Jean-Philippe, Claude, Sylvain, Gwenaëlle, Xavier, Laurence, Claire merci à tous de croire en l’importance et la nécessité de cette aventure. Je m’excuse auprès de tous ceux que je n’ai pas nommés — vous êtes importants, même sans être cités.

Vous, chers clients, vous qui êtes fidèles, volontaires, souriants, pleins d’idées : merci. Continuons à nous retrouver et restons lunaires.

Votre Libraire Vladimir